令和7年10月「AIを使って小説をつくってみました!」

#次世代未来都市#共創プロジェクト#生成AI#活用法#日立市

皆さんこんにちは。共創プロジェクトの市/公共交通のスマート化担当です。

前々回のコラムでAIの説明と実際の活用が紹介されていましたので、早速、AIを使って小説作ってみました!

おおまかなストーリーの骨格は自分で作り、その後はAIに指示して文章を整えてもらいます。

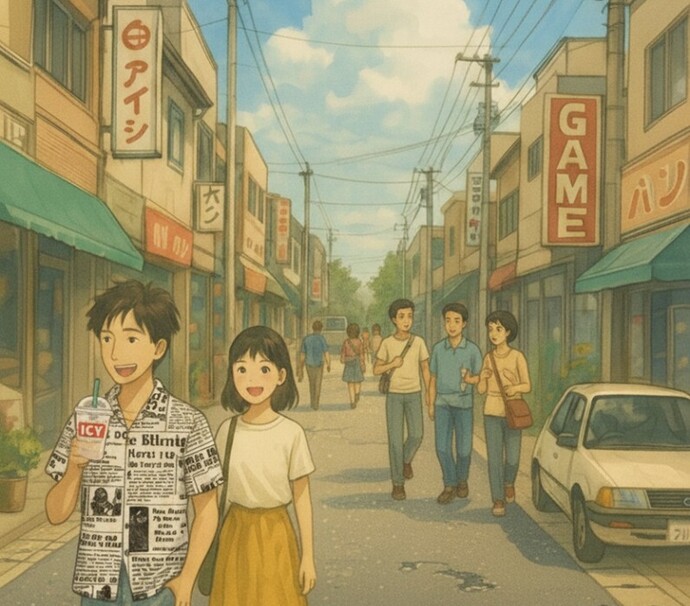

今回は、抽象的で幻想的な表現、時代背景(流行の音楽、服装、まちの風景、出来事 ※ただし、固有名詞を使用しない)、時代の移り変わりなどを指示しました。

また、それに合うようにイメージ画像も作ってもらいました。

では、AI小説「1985年 日立の暑い夏」を読んでみてください。

AI小説

2025年の夏は、どこか見知らぬ星から借りてきたような強い熱を帯びていた。

アスファルトから立ち上る熱気に、風景の輪郭は蜃気楼(しんきろう)のように揺れている。

ふと、40年前の1985年の夏が、記憶の片隅から顔を出した。

当時小学校6年生だった私にとって、あの頃の日立市は、暑さだけではなく、もっと別の意味で熱を帯びた時代だったように思える。

商店街には髪型やファッションでも一世を風靡した男性アイドルグループの歌が流れ、ケミカルウォッシュのジーンズに英字新聞を切り張りしたような柄のシャツを着た若者が、フローズンドリンクを片手に闊歩していた。地元の高校が甲子園に出場したその夏、まちは祝祭の渦に巻き込まれ、万博の気配は、まだ見ぬ未来の香りを風に混ぜていた。すべてが、漠然とした期待と、人肌の温もりに似た熱気に包まれていた。

そして、その眩しさと溶け合うように、異質な空間がまちに紛れ込んでいた。

薄暗いゲームセンター。

学校から立ち入りを禁じられたその場所は、禁忌という名の香料で僕らを甘く引き寄せていた。

年上の少し不良っぽい少年が興じるピンボールのやけに大きな音は、人々のざわめきの残響であり、まばゆい光の点滅はまちのきらめきに呼応していた。

そして時は流れた。

バブルは弾け、インターネットとスマートフォンが世界を網のように覆った。

コロナ禍は「密」を避けさせ、賑やかだった商店街には静けさが残った。人口は減り、未来の輪郭は霞の向こうに遠ざかった。

あの頃のライフフレンドを取り戻すことは、おそらくできない。

けれど、あのとき感じた漠然とした期待や、人と人のあいだから生まれる温かいエネルギーは、まだどこかに眠っているはずだ。

私たちは、もう一度、新しい時代の光を、このまちにともすことができるだろうか。

日立市と日立製作所が描いた共創の物語の中に、その光は確かに見えている。

いかがでしょうか、簡単な指示だけでも、小説っぽくなりました。

AIは文章を作るだけでなく、記憶や感情の曖昧さを文章に変換する道具としても使えます。

共創プロジェクトは、このAIの小説のように、デジタルの力を活用しながら、日立市に人々のにぎわいや産業の活性化をめざして取り組んでいます。

市民の皆さんと一緒に、これからの日立市を共に創っていきたいと考えています。そのために、イベントやワークショップへの参加、アイデアのご提案など、さまざまな形でご協力をいただければ幸いです。